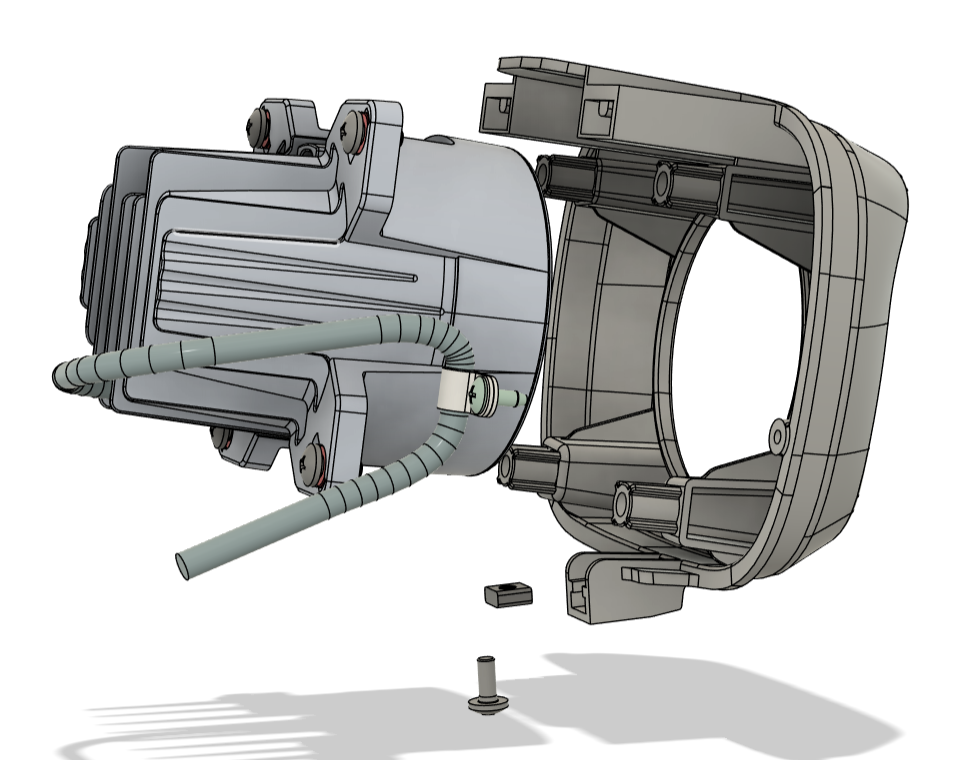

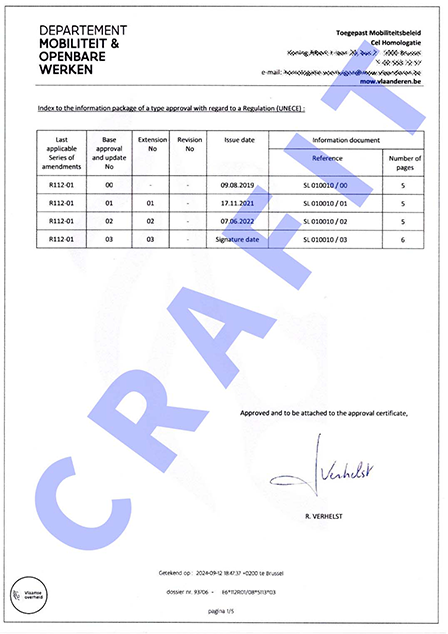

SUI 鏡頭大燈,在設計這款產品初期,我們的基本原則——要安全。因此,我們一開始就選用了通過歐盟 ECE R112 / R149 認證的燈體模組。光型、亮度等參數皆有官方證書佐證。

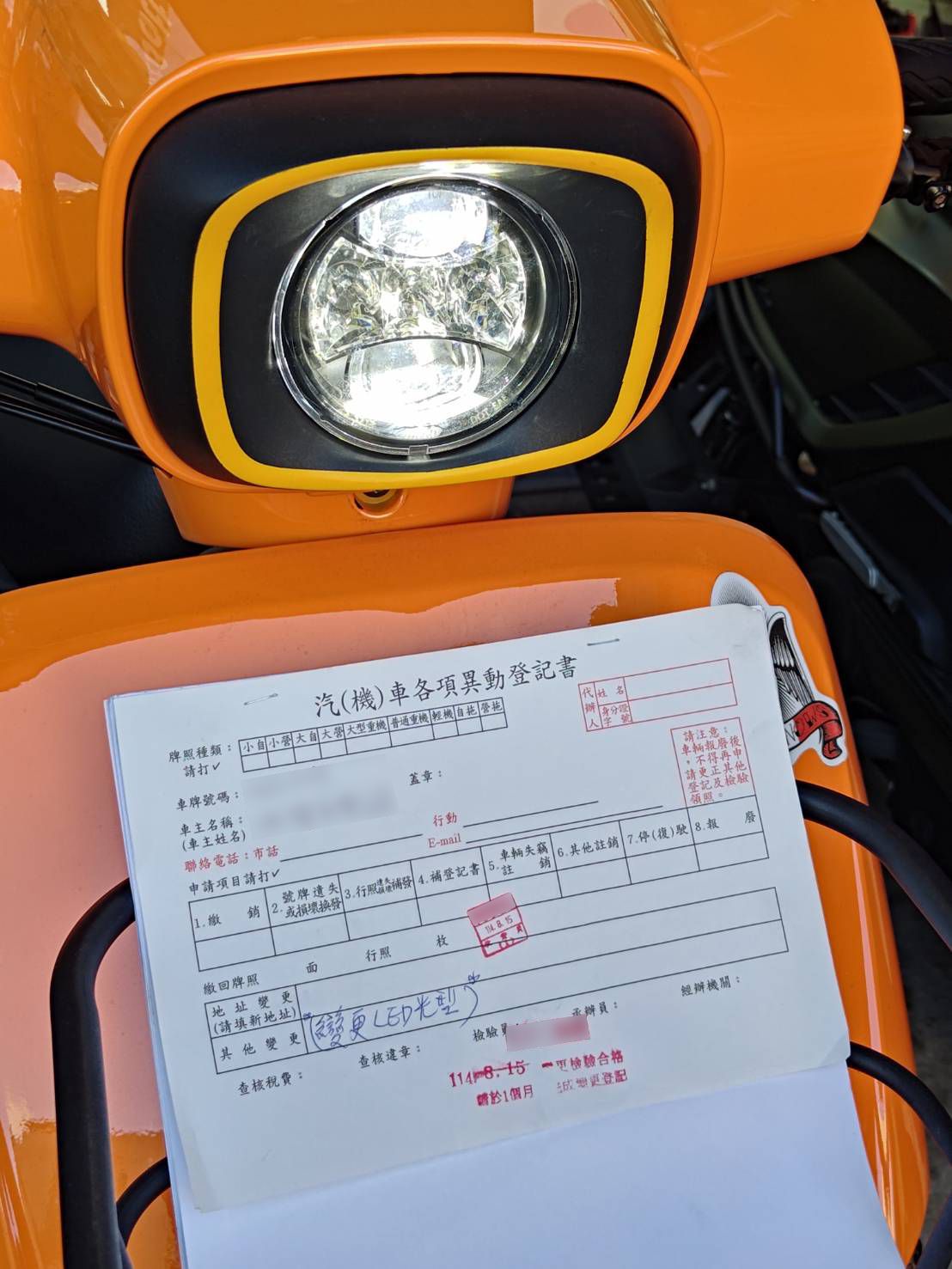

產品銷售一段時間後,不少車友與經銷商希望能進一步完成台灣的合法變更,以免未來因檢舉導致不必要的麻煩等等。

對 CRAFIT 而言,這筆費用不小,更重要的是,它存在許多不確定性。畢竟我們早已聽過太多拿著合法文件卻仍在監理站碰壁的驗車鬼故事。

但基於品牌立場與消費者安心,我們仍決定投入這筆預算,與協力廠商花費近四個月的時間與成本,送審更新、更嚴格也更昂貴的 R92 版本,通過實驗室測試並向 VSCC 申請安審。我們順利取得了安審文件。

我們依據道規附件十五規定,調整燈具角度與高度,讓光型、明暗截止線皆符合法規。然而在實際驗車現場,卻被人員以各種主觀理由否決,例如光型太散、某區域亮度不足、光型不夠完整……但這明明是國家指定 VSCC 所核發證書的燈體。

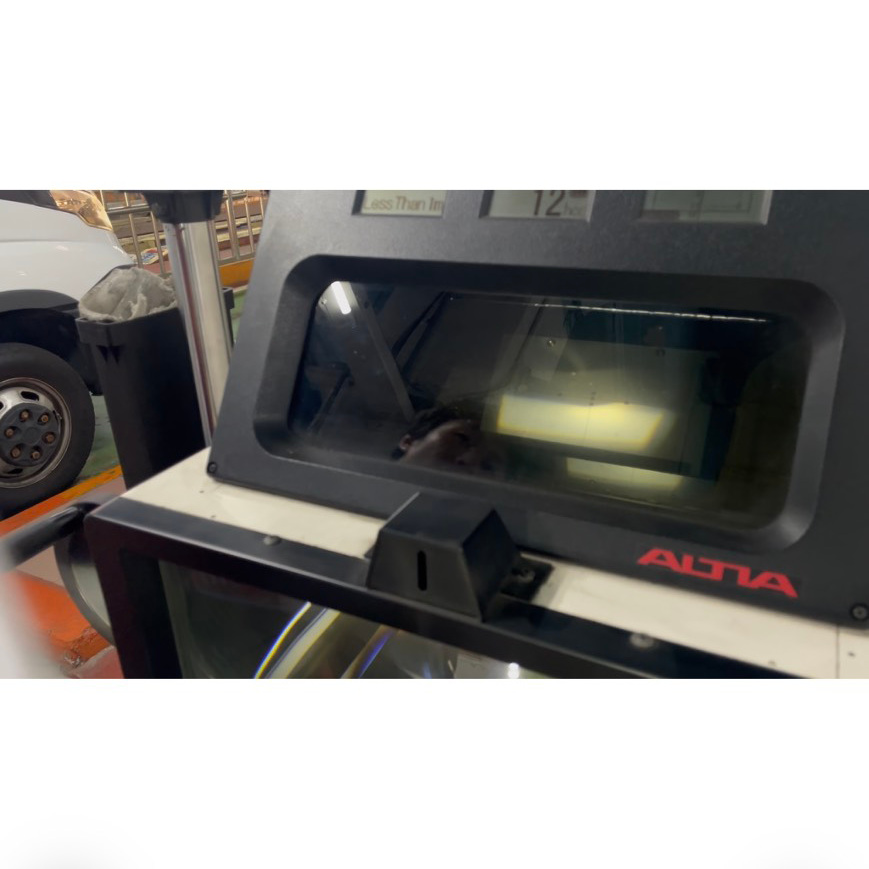

最荒謬的一次,是我們在南部某監理站協助經銷商辦理光型變更。申請的是 A 車,光型早已調整至合格,我們與現場幾乎所有人員逐一確認,反覆調整儀器,也出示了同款燈具在其他地區通過驗車的紀錄。儘管光切線清楚落在標準範圍內,現場人員卻輪番找來他人再次確認,始終沒有人願意蓋章。

最後來了一位人員,要求我們將 B 車也拉來驗光。B 車並非此次申請變更的車輛,且尚未進行光高調整,當然無法驗出合格切線位置。結果他便以 B 車的結果為依據,判定整體驗車不合格。

我們當場嚴正抗議,重申此次驗車對象是 A 車,驗 A 審 B 顯然不合邏輯。但該人員顯然情緒已壓過專業,鐵了心不讓我們通過。最後隨意架設車輛,導致儀器無法正確讀取光型,並說:「這光型這麼散,還想說什麼?」

我們清楚再多的溝通也是無效。更令人失望的是,現場原本圍觀的監理站其他人員,無一人出面質疑這荒謬的處理方式。

耗費整整兩個小時,最終「不通過」。這不是標準化審查,而是一場由主觀與情緒主導的荒謬劇碼。

這款燈具的設計,是由一群專業的光學與機構工程師研發,類矩陣的雙光學近燈,再經由第三方實驗室與國家指定單位 VSCC 層層審核完成。即便現場儀器已清楚顯示光型合格,只要遇上缺乏共識的主觀解讀,一切努力仍可能付諸流水。

我們理解監理人員也有其職責,但這種鬼故事我猜我們絕對不是唯一,讓我們明白:即使照章行事,制度看似完善,卻往往敵不過惡意的扭曲與詮釋。

從產業角度來看,廠商投入大量成本開發產品,在台灣本地生產製造、驗廠、驗材料、送測、送審,最終卻可能因個別監理人員情緒性、不專業的態度,輕易否定整體努力。這不只是抹煞研發團隊的心血,也等同否定了第三方實驗室與國家機關的專業認證。

當一項產品想法依法合規地上路,但卻困難重重,廠商自然會對市場失去信心,也不再願意投入。這樣的制度環境,對汽機車零組件產業真的是福音嗎?台灣的傳統製造業本就處境艱難,卻還要面對自己體系中來自內部的不斷拖累與打擊。

我們紀錄這次的經驗,並非為了公審監理站或執行人員,而是想留下真實的聲音。我們始終希望依規則行事,但當按制度操課與卻遇執行人落差過大,我們只能無奈接受現實,摸摸鼻子,想辦法繼續往前走。

後記:

最後,我們換了一家監理站,順利通過變更。現場人員確認文件齊全,調整好驗光儀器後,確認光切線位置無誤,直接蓋章通過。整個過程不到10分鐘,沒有爭論,沒有情緒,只有事實跟對自己專業專重。